袴田裁判報告大会をYouTubeライブ配信いたします。

ライブ配信はこちら

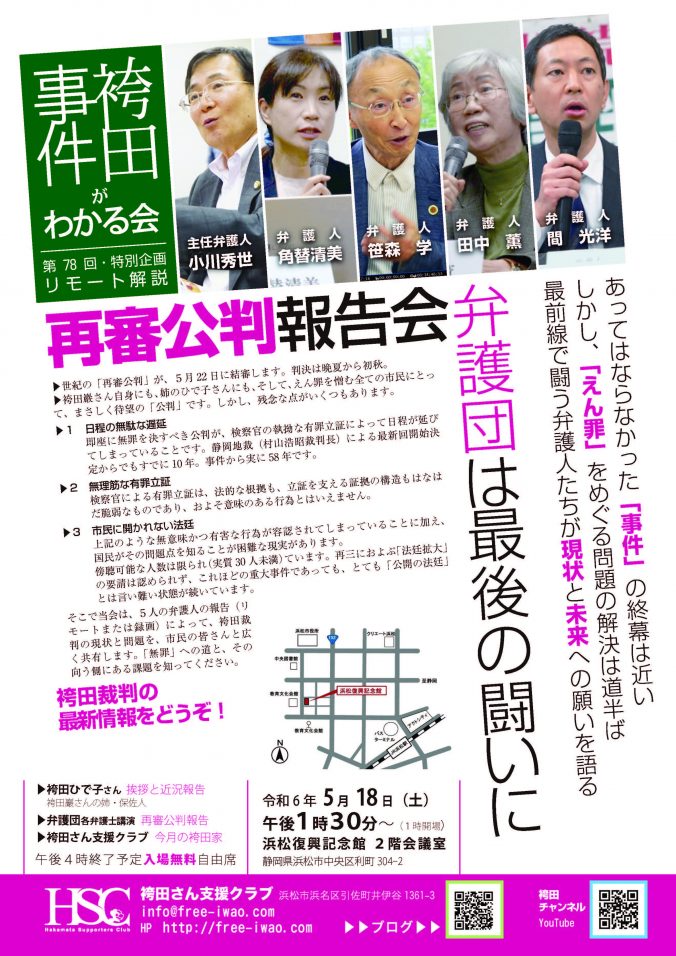

お知らせ | 袴田さん支援クラブ

袴田さん支援クラブ

袴田巖さんに再審無罪を!

お知らせ (page 1 of 10)

2024.10.08 静岡地裁の無罪判決を受けて、

検察庁が「控訴断念」を表明。

「この日」の袴田家そして、弁護団の緊急記者会見の模様をお届けします。

ついに来た喜びの日、同時に、日本の司法に解決されない課題を残した日でもありました。

皆様のご支援に心から感謝いたします。

The DAY 判決の日

9/26再審無罪判決と巖さん

袴田さん支援クラブ

袴田巖さんに無罪判決、 裁かれた検察

9月26日、静岡地裁に集まった袴田巖さんの無罪判決を願う多くの支援者は歓喜に沸き立った。再審公判で國井恒志裁判長は被告の袴田巖さんに対して、無罪を宣告したからだ。しかも、巖さんへの無罪判決は、同時に検察官への有罪判決であった。すなわち、検察官の違法捜査、証拠のねつ造が巖さんを48年間監獄に閉じ込め、34年間死刑囚として絶望のどん底へ追い込んだと明確に認定したのだ。特に、三つのねつ造と指摘された検察の犯罪を明るみに引きずり出したことは、多少なりとも検察に信頼を寄せていた国民を驚かせ、大きなショックを与えた。①取調べという名の拷問による自白、②犯行着衣とされ、有罪証拠らしかった唯一の証拠である5点の衣類、③それに付随するズボンの端切れ。それらは捜査当局が巖さんを死刑に追い込むためのねつ造証拠。誰あろう検察官による許されざる「犯行=捜査」が行われたことを事細かに説示。そう、裁判官は被告の巖さんではなく、検察官を裁き有罪としたのであった。警察・検察の暴走に対する怒り、裁判所の不正義への憤りを長きに渡って溜めに溜めて来た弁護団、支援者をはじめとする国民が、この「巖さん無罪=検察有罪」判決を歓呼をもって迎えたのは当然のことであった。半世紀を超すえん罪という巖さんへのいわれなき暴力の嵐がこのような結果で幕を閉じたのだ。

この結末は、袴田事件は現実的にも本質的にも捜査当局の破廉恥な犯罪として始まった前代未聞の事件であったことによる。「ねつ造」という言葉を何度も目にする判決なんて見た試しがない。法曹関係者はみなそう洩らすであろう。法務省と検察は慌てふためき、控訴することの損得に悩まされるのである。控訴しても勝算は立たない。控訴審でも、その先の最高裁でも、「証拠のねつ造」を繰り返し指摘される。また、検察への批判のつぶてが飛び交い炎上することを恐れているに違いない。そんなことならココで矛を収めて反省する姿勢を見せる方が検察も得策だ。そんな検察の悔し紛れの「決断」で舞台の幕となろう。もっとも、潔く反省するならそれは実に喜ばしい。検察への拍手で事件が解決することを期待したい。

また、これまで何人もの裁判官が検察の罠を見抜けず、有罪死刑判決を繰り返してきた。その不祥事についても司法の重大問題として取り上げ、検証しなければなるまい。

巖さんを置き去りにはできない

だがしかし、悲劇はまだ終わってはいない。えん罪の被害者である袴田巖さんが失った半世紀の人生は取り返すことができず、そして心に残された障害はまざまざとその痕跡をむき出している。30歳で逮捕監禁された巖さんは、齢88。獄中生活からは解き放たれたものの、死刑監房の毒によって妄想の世界に彷徨いこんだ心は未だに戻ってこない。肉体は娑婆に戻っても心は帰ってきていないのだ。「重度の拘禁症」と医師からは診断され、レッテルが貼られているが、そんなものではないだろう。拘禁状態が長引いたという事実だけが原因ではない。逃げようにも逃げられない密室に監禁されていたという絶対的な影響を否定することはできない。孤独は人を狂わせるからだ。人質司法である。巖さんは、逮捕・取調べと闘えば闘うほど否定され、虐待を受けた。4人も殺した殺人鬼は人間ではないとばかり、人間性まで否定され続けた。

だが、根本的な事実として、巖さんは無実なのである。こんな仕打ちを受ける筋合いは何もないのだ。その人が自分への虐待に甘んじていられようか?人生をあきらめられようか?社会の悉くをを呪い、自死を決意したとしても不思議ではない。死刑執行の足音が近づいてきたとき、もう耐えられない。精神の平衡を保とうとしてももう決壊だ。のたうち回った挙句に、凍りついた魂は妄想に取りつかれる。電気や毒などを使って自分を攻撃してくるバイ菌との闘いに入る。バイ菌とは自分の命を狙う国家権力だ。

空想の王国である。万能の王が出来し、自分・袴田巖を呑み込む。と、袴田巖はもういなくなる。だから、もう「死刑」はない。空想での生業なら自由が利く。王は「儀式」ですべてを決し、バイ菌と闘って自分を護りつつ、世界の平和と民の幸福を目指す。言行の一つひとつは支離滅裂で矛盾なのだが、そのような空想世界に君臨する王の振る舞いが巖さんの日常となっている。街を歩いてバイ菌を探し撲滅している。それは優雅な散歩では決してない。男はバイ菌だから不快、追い返す。自販機でドリンクを買うのも勝負。我が家にバイ菌が侵入してこないように玄関の鍵をしっかりかける。風呂場や洗面所の小窓に至るまで常に見張っている。絶対に開放しない。

巖さんの妄想、空想の世界は堅固である。出獄して10年、妄想のバリアは今もって微動だにしない。ひで子姉さんは巖さんの自由を尊重して、言動を否定しないし指示もしない。巖さんの「見守り隊」というグループが身の回りの世話に活躍している。その趣旨は単なる見守り、身の回りの世話ではない。人間の心の温かみで凍りついた魂を溶かすこと。巖さんへの敬意を表現し、人間的な交流を創り上げることで仲間の輪に招待する。たとえ妄想の世界からなかなか出てこられなくても結果を急いで求める必要はない。温かく密な人間的交流を重ねること、そのこと自体が老境に達した巖さんの人生を豊かに、自由にすることと信じている。

48年間、巖さんは人間扱いされなかった。孤独に耐えなければならなかった。しかも死刑執行に生命が怯え続けた。それが原因での精神疾患であった。その原因は病気ではないので、疾患というカテゴリーで表現することは実態にそぐわないのではないか。過酷な環境に置かれ続けた人間は誰もが「普通」では居られないのだから。病気扱いにして精神科の世話になる、そういう「治療」には馴染まない。

巖さんは、自然に親しむことより雑踏を歩くのが好きだ。長年の孤独が人間を求めているのかもしれない。そして、子供が可愛くて仕方ないらしい。子どもを見るとお小遣いをやろうとする。そんな巖さんである。「見守り隊」は介護もするが、見守りを通じて、巖さんの「心優しき雨天の友」となることを目指している。

裁判の進行に気をとられているのか、人間巖さんへの関心は薄い。過去と現状に肉薄しようとする報道は少ない。だから、「拘禁症」「意思疎通ができない」などという外からの観察、しかも歪んだステレオタイプで済ませている。痛々しい限りであるのに、薄情なものである。歴史的に特筆すべき過酷な運命に翻弄された人は少ない。だが袴田事件は、この課題を解決できないまでも取り組んでいかなければ終わりはない。今回の無罪判決、巖さんにどのような影響を及ぼすのか。支援者の巖さんへの接し方がカギを握っていると思う。

9月29日 (文責:猪野)

WEb署名で検察の控訴をストップさせよう

9月26日、袴田巖さんに無罪判決が出ました。

それに対して、検察が控訴(異議申し立て)を高裁にするかもしれません。

そうなると、最新公判が終わらず、高裁での審理に継続してしまいます。

そんなことは許せない。みんなの意思表示が必要です。

今、4万人以上の支援が寄せられています。

あなたも、WEb署名に加わってください。

いますぐ「change.org 控訴を許すな」(https:/chng.it/WdF2Hn6Fxh)

で検索、署名をお願いします。

直ちに無罪を確定させ、巖さんに自由を!

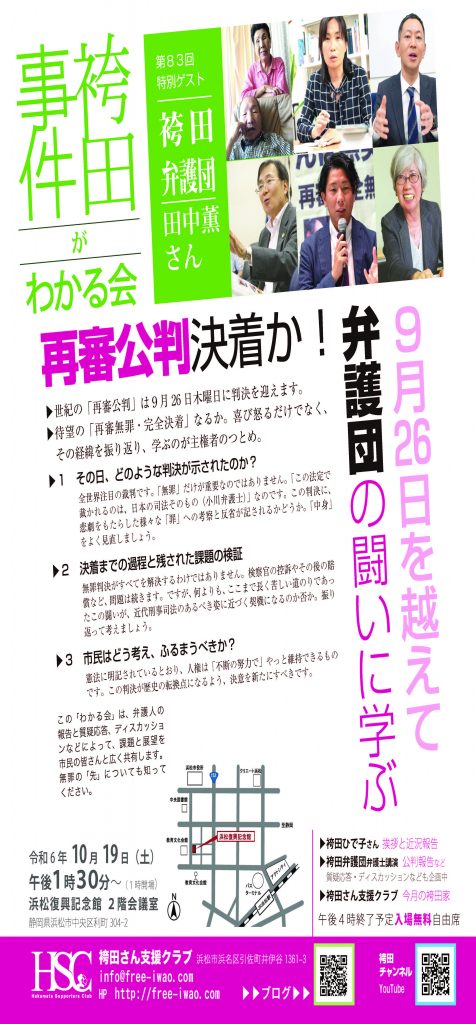

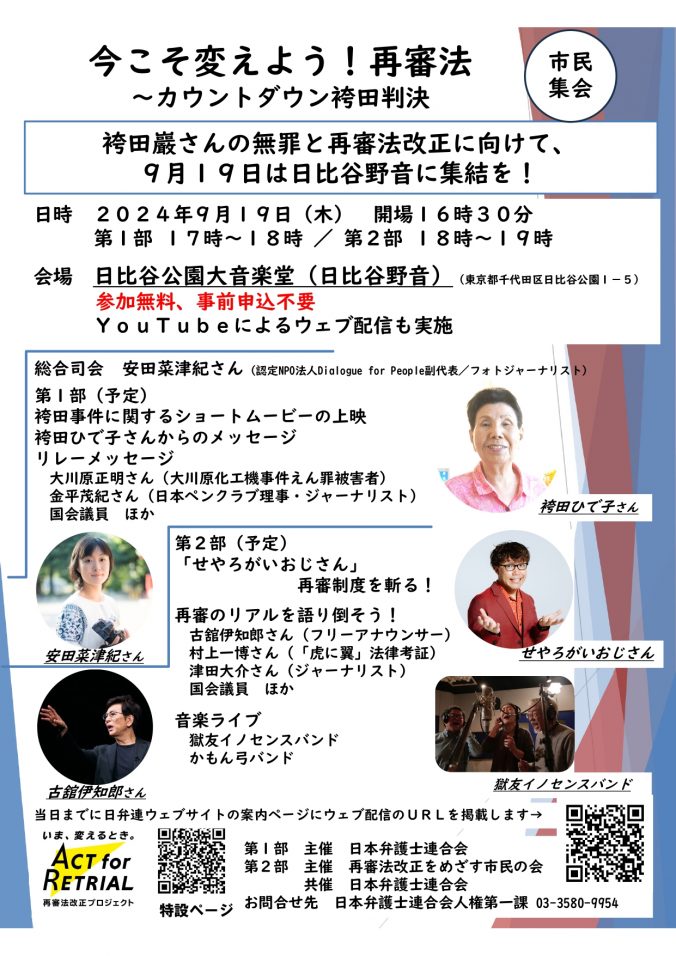

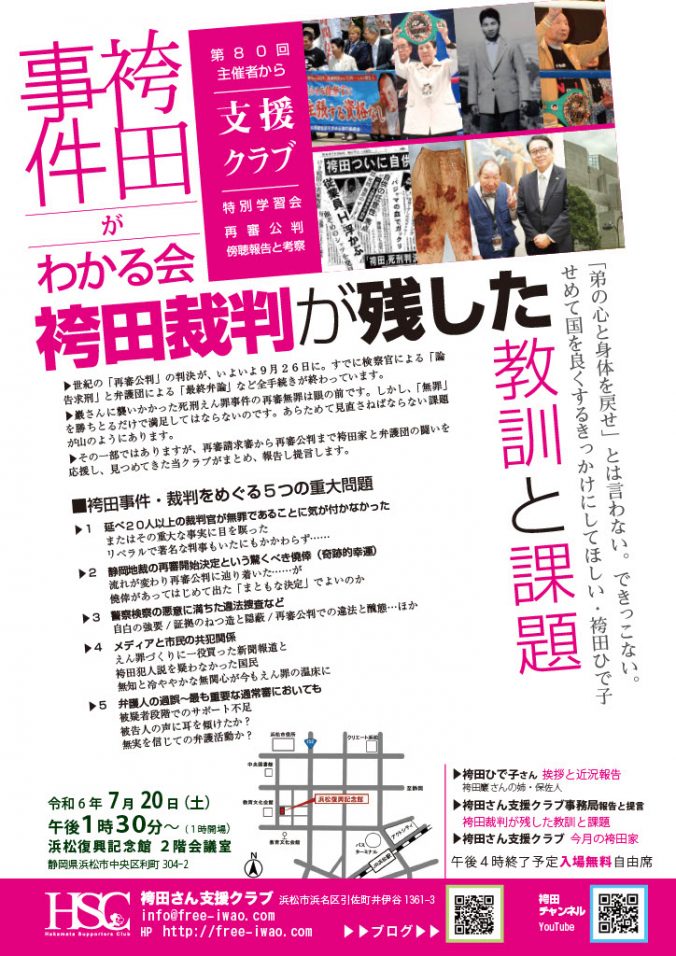

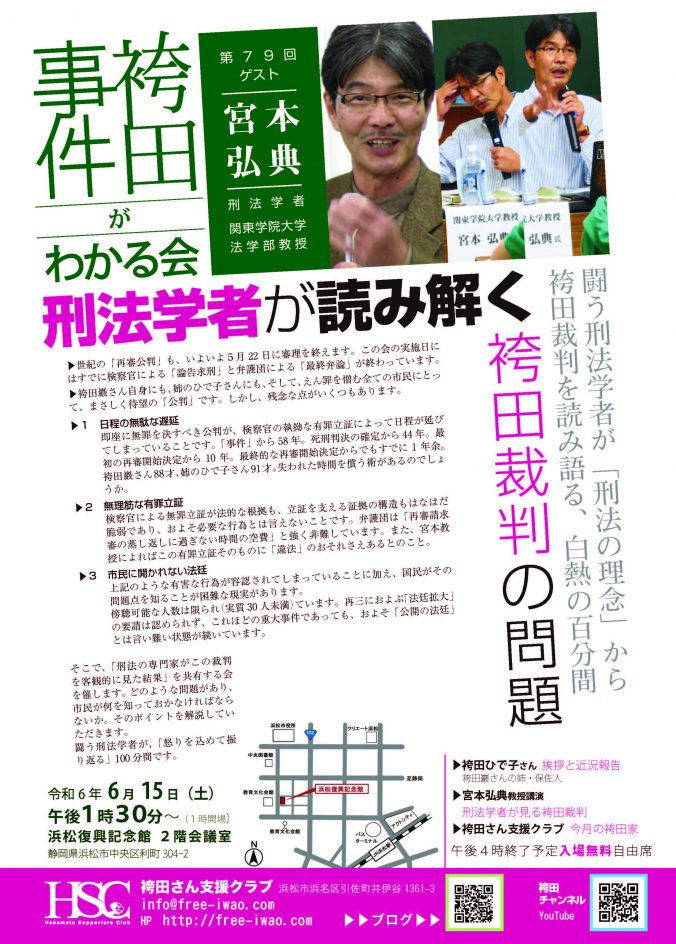

これからの集会

10月14日(月) 13:30~ 無罪判決確定報告集会 静岡労政会館6階ホール

袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会主催

© 2025 袴田さん支援クラブ